第69回旭川医科大学病院病理部・病理診断科セミナーをハイブリッド開催しました。

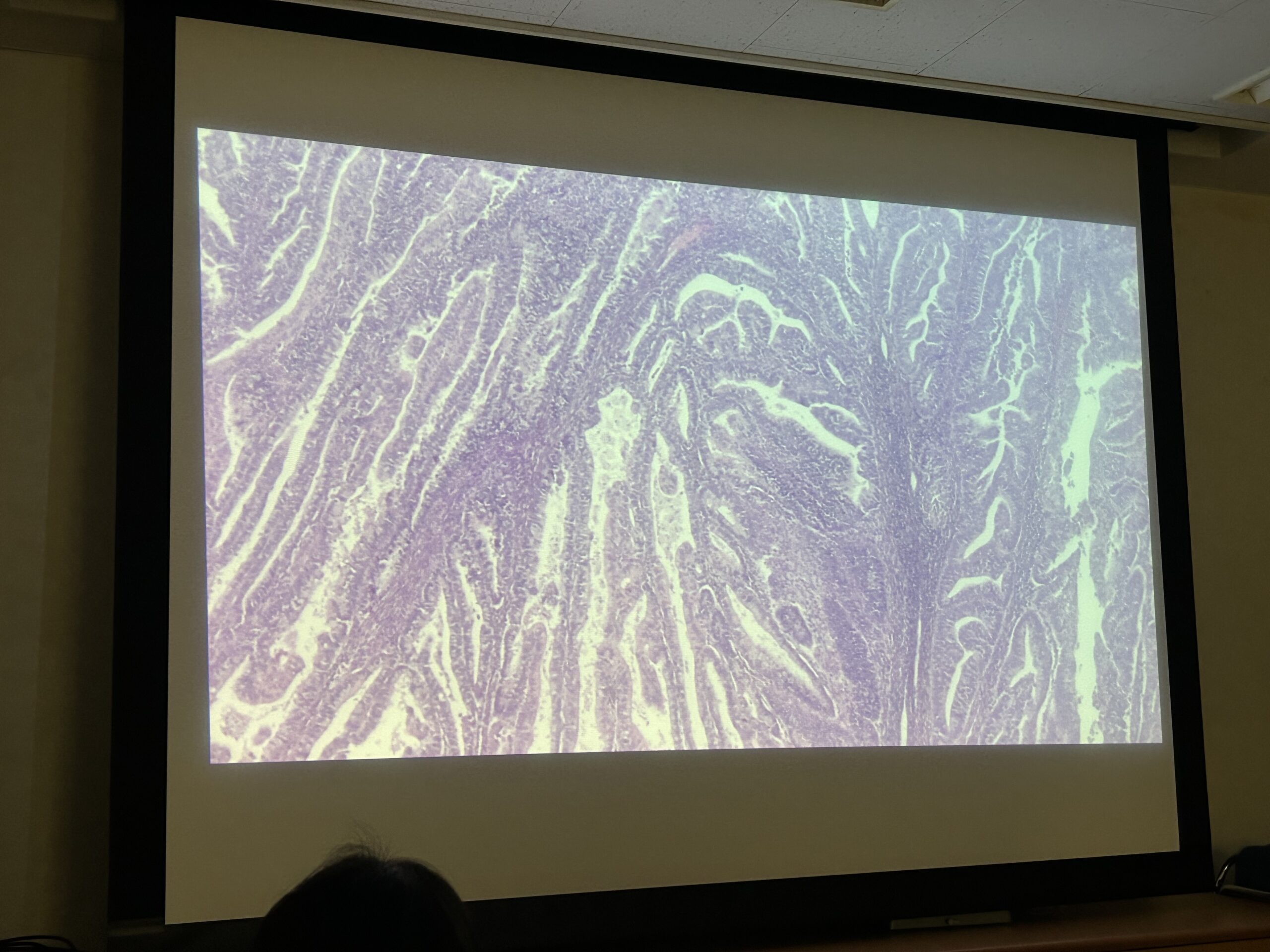

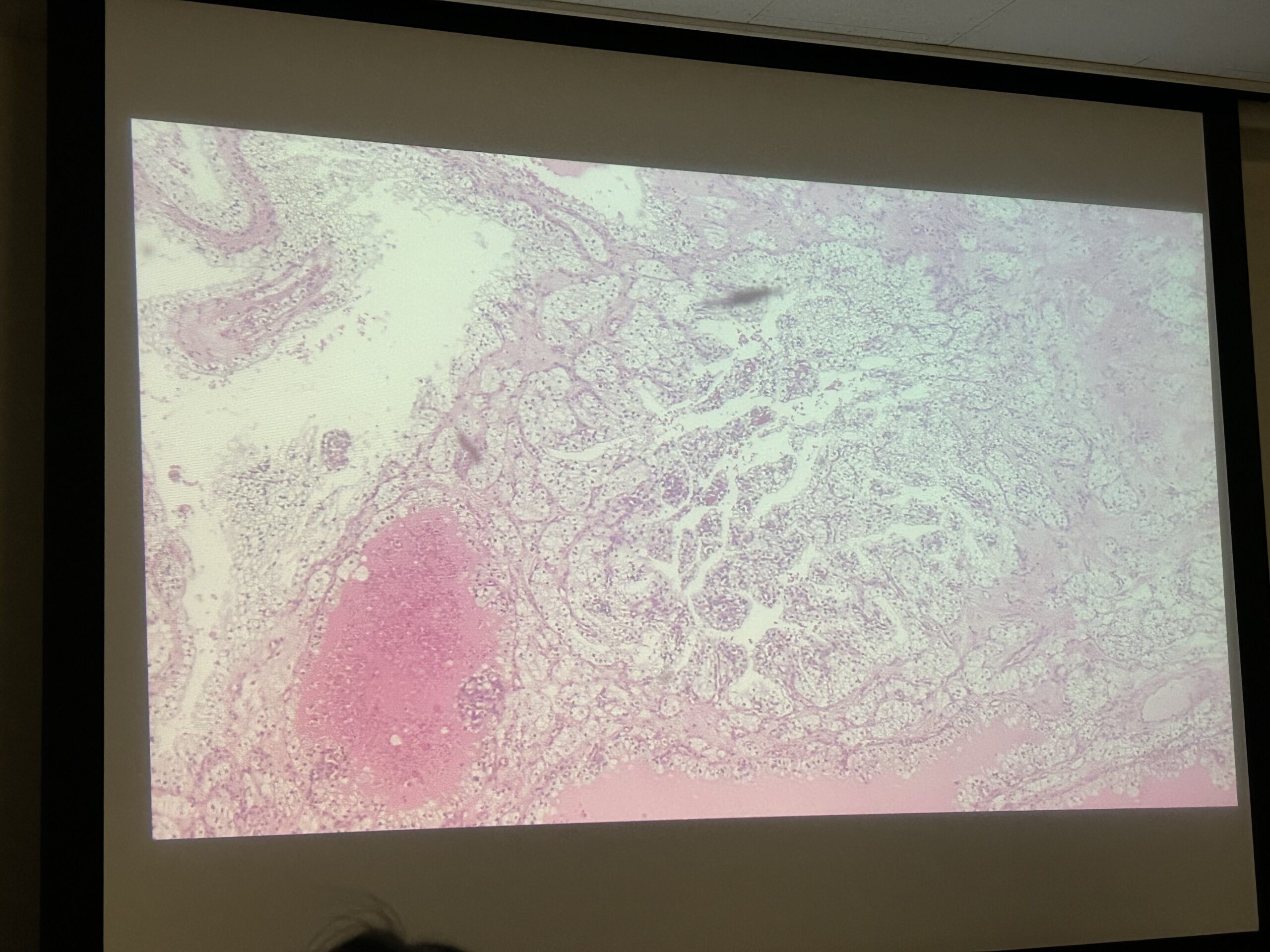

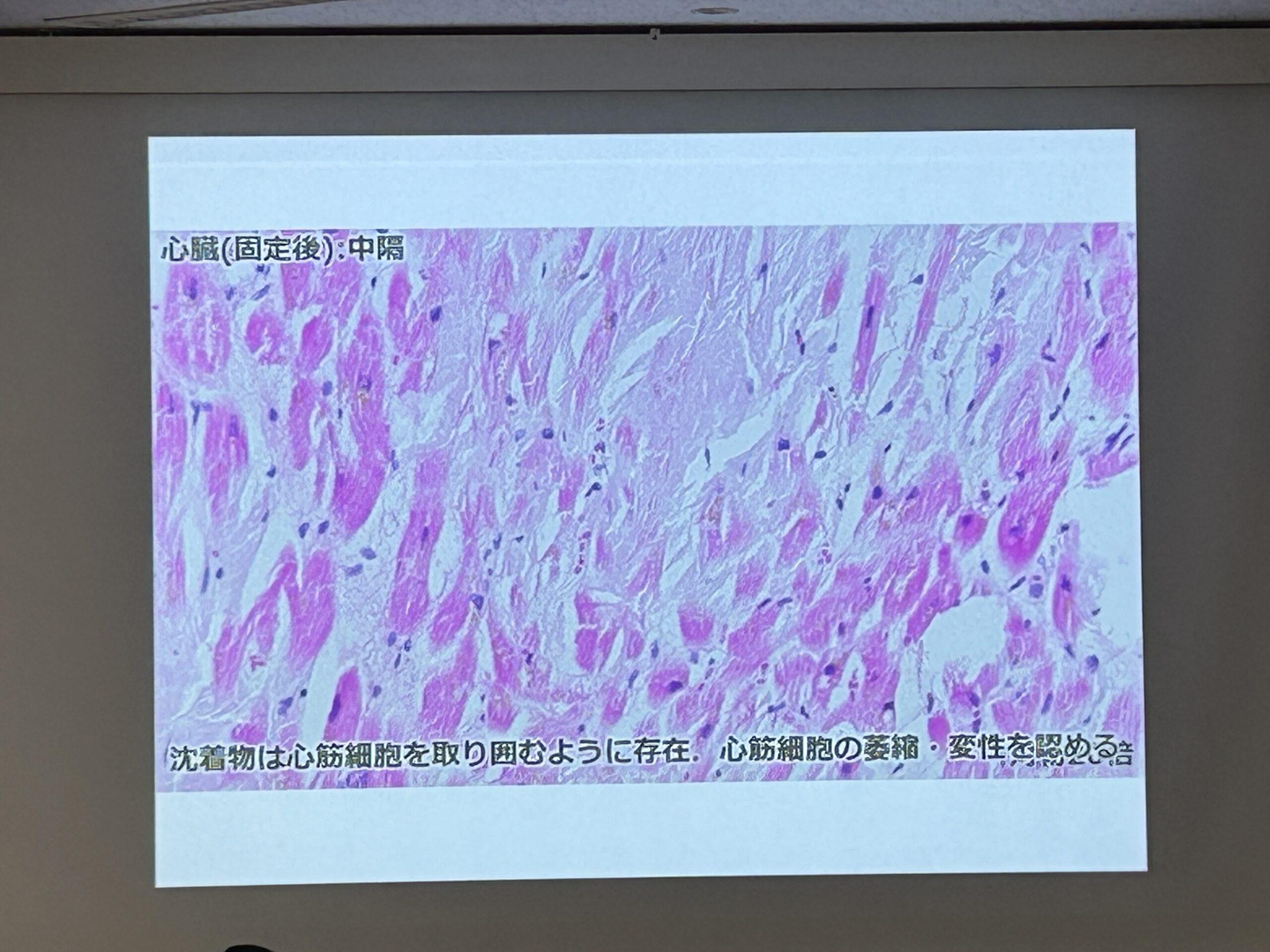

市原先生が講演『画像・病理対比の可能性と展望』を行い、順天堂大学大学院医学研究科生化学・生体システム医科学 洲﨑悦生先生から特別講演『3次元病理学/Voxel Pathologyの開発と臨床実装に向けて』を給わりました。

お二方とも未来の病理診断に向けた先進的な試みを詳細に御教授くださり、「組織の透明化」という信じられないような未来的技術も実現しているという事実に、会場は驚きに包まれておりました。

一般的に持たれている従来の病理のイメージを覆すセンセーショナルな講演内容に、会場参加者は30名、Webは67名ということで概ね100名が参加し、大成功でした。

私は古い人間なので、3次元病理の黎明という目の前の新しい流れに対する感動を描写できるほどの、エモくてバえるナウい語彙力を持ち合わせていなくて悔しく思います。

3次元病理のあけぼの、やうやうひろくなりゆく望みが、少しわかりていとをかしです。

※掲載画像は一部編集を施しております。