【2025年7月28日更新】

当院における病理標本のSOP (標準作業手順書) の改訂に伴い、未染標本作製依頼書の新しい様式を当ホームページ上にアップロード致しました。

御依頼の際は、本日よりこちらを御利用いただきたく存じます。

書類作成前に、臨床用1のExcelファイルはver17、臨床用2はver6、研究用はver5であることを御確認下さい。

下記当ホームページ内URLのリンク先のページからダウンロードをお願い致します。

【2025年7月28日更新】

当院における病理標本のSOP (標準作業手順書) の改訂に伴い、未染標本作製依頼書の新しい様式を当ホームページ上にアップロード致しました。

御依頼の際は、本日よりこちらを御利用いただきたく存じます。

書類作成前に、臨床用1のExcelファイルはver17、臨床用2はver6、研究用はver5であることを御確認下さい。

下記当ホームページ内URLのリンク先のページからダウンロードをお願い致します。

当院消化器病理カンファレンスにて、当部の谷野先生、上小倉先生が症例提示を行いました。

消化器内科、消化器外科、病理診断科の3科合同で過去の症例について議論する場です。

上小倉先生は十二指腸腫瘍の発表、谷野先生が肝腫瘍の発表を行いました。

いずれも画像と病理像の比較が臨床・病理側から提示され診断や病態に係る詳細なディスカッションが行われました。

私は参加できなかったので写真の撮影はできなかったのですが、各科の医師が大勢集まり緊張感のある議論が交わされたようです。

第32回肝細胞研究会 (札幌) にて、当部の上小倉先生がポスター発表を行いました。

発表のタイトルは「成熟マウス肝細胞のin vitro形質転換による移植可能で多彩な組織型を示す肝腫瘍細胞株の樹立」で、私にはとても難しい領域の題材です。

こういう細胞や遺伝子レベルの研究はセンスがものを言うらしく、向いていない人はとことん向いていないと言われています。

私も昔、当院ではない施設で、大学院生の研究の様子を拝見したことがありますが、私には難しくてさっぱりだったのを覚えています。

医学生の頃の基礎実験の授業で、100人以上いた同学年の中で唯一私にだけ噛みついて流血沙汰の怪我を負わせたあのマウスは、私のセンスの無さを見抜いていたのだと、今になって思います。

私にとってはマウスが待つ研究の世界は夢のまた夢の国なので、日本にいながら病理診断室というスタジオでユニバーサルに活躍できるお仕事に専念したいと思います。

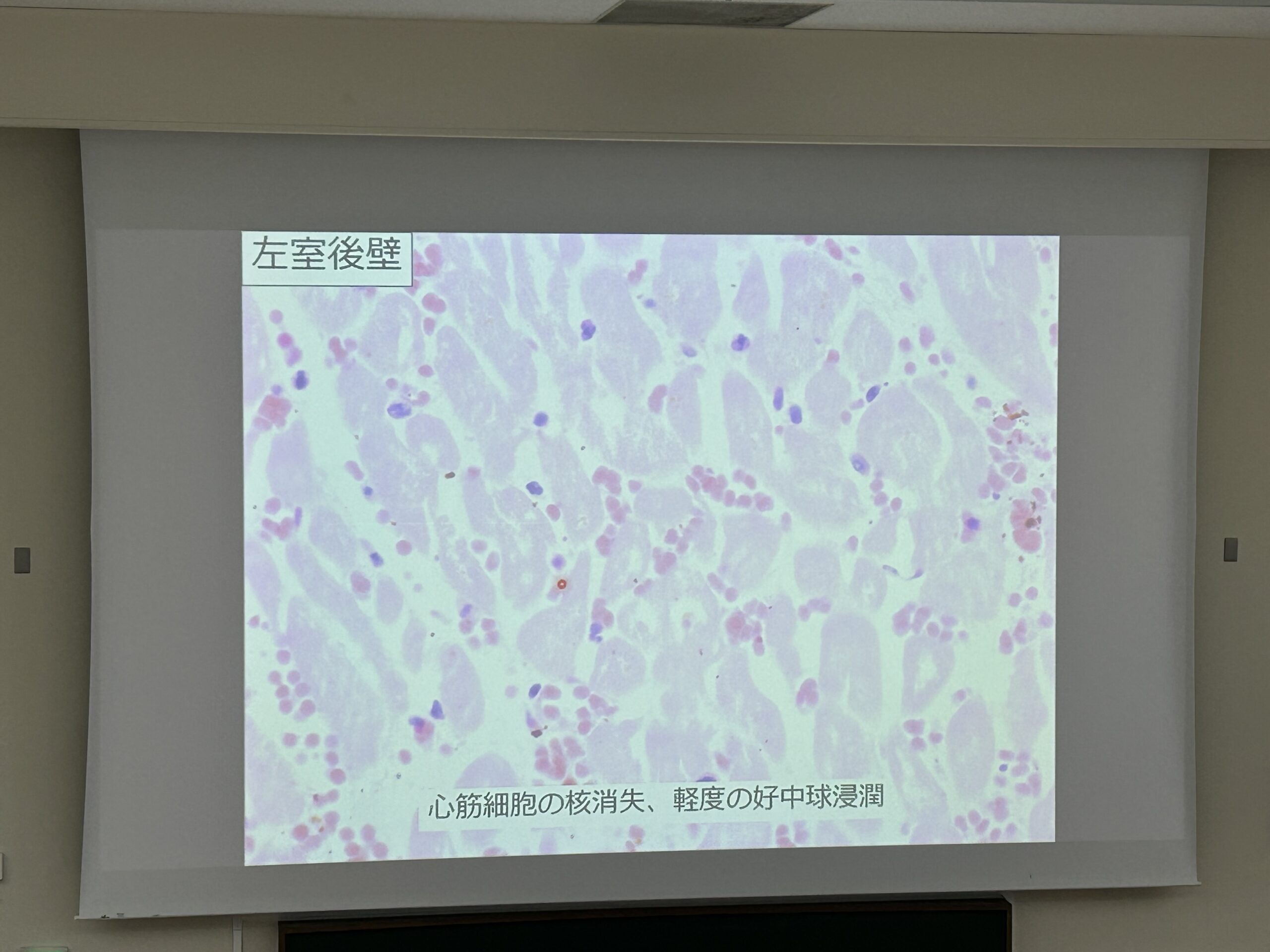

令和7年度 第1回教育型CPCが当院で開催され、当部の上小倉先生が症例発表の指導医として参加しました。

CPCとは、亡くなった患者さんの死因を明らかにするために臨床医と病理医がそれぞれの観点から考察を行い、議論するカンファレンスのことです。

この度は初期研修医の皆さんが発表を行う教育型CPCで、当部の上小倉先生が、病理医側の発表を行う研修医さん達のサポートをしました。

以前の記事でも書いたのですが、今回も研修医の先生方のレベルの高さに本当に驚かされました。

見ていて分かるほどに事前の準備を入念に行っており、何の滞りもなくスムーズに発表を進めていて、なんなら私より上手なんじゃないかとも思える程でした。

「直美」という言葉が生まれるほど、初期研修が終わったら、直ぐに美容外科に進む若手医師が増えていることが昨今の医療界で嘆かれていますが、今の日本の経済状況を考えると、自由診療の道を一つの選択肢としてとられるのも仕方がないのかもしれません。

ですが、今回発表して下さった未来ある有望な研修医の皆さんには、お金を稼ぐことよりも、まずは自分が医師としてやってみたいことを真っ先に考えてほしいと思います。

向いてるかも成功するかもやってみないとわからないから、そこから悩んでほしい──

昔、世界の渡辺直美が言ってました。

当部の湯澤先生が筆頭著者で、谷野先生、上小倉先生、林先生が共著した論文の「Diffuse Hemispheric Glioma, H3 G34-Mutant With Prominent Perivascular Invasion in a Middle-Aged Man: A Case Report and Literature Review of Middle-Aged and Elderly Cases」がNeuropathology (IF=1.2) にアクセプトされました。

筆頭著者、というのは、その論文を実際に書いた人、ということです。

医学論文は基本的には全て英語で書きます。

それだけでもなかなかハードルが高いのですが、言葉遣いも口語的ではなく、淡々と、理路整然としたものでなくてはなりません。

しかもできあがっても、その内容や言語が間違っていないか、査読といって、何人もの別な人達の目でチェックしてもらわなくてはなりません。

それでようやくOKが出て投稿しても、実際に医学雑誌に取り上げてもらえるかは分かりません。

論文を書くということは、それほどの困難を覚悟しなくてはならないのです。

なのでこの度、名のある医学雑誌に当部の湯澤先生の論文が掲載されたのは、本当にすごいことなのです。

私は昔から、論文のようなきっちりした文章を書くのが苦手で、盛り上げるための演出を文中に入れたり、凝った比喩表現を盛り込んだり、なんなら挿絵を描いたりもしてきました。

それではまるで大衆向け娯楽小説なので、「この、べらぼうめ!」と怒られ、出世コースという階段から転げ落ちていきました。

当部の谷野先生が分担執筆をした『医療系学生のための病理学 第5版』の電子版が発刊されました。

医学書にも電子書籍化の波が及び、分厚くて大きくて重い本が、薄くて小さくて軽いタブレット端末1台で読める時代になりました。

当部に実習に来る医学生さん達も、みんなタブレットや小型のノートパソコンを持っていて時代の変化に驚きます。

確かにハイテクな電子書籍がとっても便利なのは私自身も知っており、否定するつもりはありません。

ですが、アナログな本にも、実はたくさんの良いところがあるのです。

テスト前に本棚を整理することで、現実から目を背けられます。

令和7年度 第1回従来型CPCが当院で開催され、当部の坂田先生が症例発表をしました。

CPCとは、亡くなった患者さんの死因を明らかにするために臨床医と病理医がそれぞれの観点から考察を行い、議論するカンファレンスのことです。

この度は臨床の先生と病理医を中心に開催される従来型CPCでした。

今回取り上げられた症例は、非常に診断に難渋し、診断内容をまとめた発表用のパワーポイントのデータファイルも、かつてないほどに膨大な量になりました。

ですが、その内容の一つ一つが、患者様が全力で生きていた証ですので、膨大なのは当たり前なのかもしれません。

我々が全力でさせていただいた診断が、容量オーバーで失敗することなく、無事に患者様の元まで送り届くことを心より願っております。

当部の林先生が第209回日本病理学会北海道支部学術集会 標本交見会で演題を発表しました。

標本交見会とは、北海道地方の病理医を中心とした学会のことで、年に4回開催されています。

本年度の開催医療機関は、当部の客員教授である太田先生が、病理診断科の主任部長を務められる手稲渓仁会病院です。

今回、林先生の発表した症例は非常に珍しい病気で、会場でも活発に意見が交わされていました。

会場をお貸し下さった太田先生は、いつも当部にお力をお貸し下さっており、また機会がございましたら胸をお借りするつもりで、当部から演題発表の場をお借りさせていただきたく存じます。

「Scientific Exchange Meeting in 北海道」が札幌で開催され、過敏性肺炎の日本のリーダーである宮崎泰成先生、肺胞蛋白症のリーダーである石井晴之先生が特別講演、病理医の立場から当部の谷野先生がclosing remarksを行いました。

Hybridで開催され、合わせて50名程度の参加があり、大変有意義な会でした。

「Scientific」と表現されているように、医学は広い意味で科学です。

ですが、同じ科学と言っても、呼吸器内科学、病理学、薬理学、画像診断学…と様々な分野の学問に分かれており、時に侃侃諤諤な驚愕の学と学の議論が繰り広げられますが、同じ科学者として互いの学問を尊重し、常に敬意を払っています。

人間同士に上下はないと、学問のすすめで、偉くて一番高額な人が言っていました。

当部の上小倉先生、林先生、劉先生が当院の2025年度第1回MDDで症例の病理側のプレゼンターを務めました。

MDDとはMulti-Disciplinary Discussionの略で、呼吸器専門医、放射線科医、病理医の3者で合議をする、「日本呼吸器学会 びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン」で推奨されている診断法で、当院では定期的に開催されています。

旭川市内及び市外の関連病院の先生たちが25名程度参加し盛会になりました。

劉先生は中国の御出身で、日本語の医学用語に慣れないところもある中で、日本語で発表を務め上げられました。

劉先生が我々のもとに来て下さってから1年ほどになりますが、人間にとっての呼吸器のように、当部に欠かせない存在となっております。

これからも、人間にとっての呼吸器のように、当たり前のようにいてくれる存在となっていただけたら嬉しいです。