剖検担当部署の一覧カレンダーを更新致しました。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

剖検担当部署の一覧カレンダーを更新致しました。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

当院婦人科との合同カンファレンスにて、当部の上小倉先生、坂田先生が症例提示を行いました。

今回取り上げられた症例の中に、当部で診断に難渋して、他施設の先生にコンサルテーション、つまり御相談した症例がありました。

現在はネット環境も発達して久しいので、遠くにいる各専門分野の病理医に簡単に相談できる時代になったのです。

その先生が目から鱗なお返事を迅速にして下さったお陰で、一気に診断に至れた幸運な症例でした。

こういう体験をすると、その道に特化した専門家というのはカッコいいと改めて思えます。

それが全ての型の基本となる型だったとしても、何か一つできれば万々歳で、その一つのことしかできないならそれを極め抜いて極限の極限まで磨くのはとってもカッコいいと思います。

泣いてもいいし、逃げてもいいし、ただ諦めなければいつか独自の型を生み出せるのは本当にカッコいいと思います。

何か別な体験も混ざっているかもしれませんが、私もいつかは、専門家身なりの恒久を習得したいものです。

当院泌尿器科との合同カンファレンスにて、当部の上小倉先生、林先生が症例提示を行いました。

今回は前立腺癌の症例が取り上げられましたが、前立腺癌は特に病理初学者が診断に苦労する癌です。

他の臓器では癌とするような見た目でも、前立腺においては癌ではないというケースがたくさんあるからです。

まだ私は未熟故に「これは癌なのにこれは癌ではないのは何で?」と見分けが付かないことがかなりあります。

熟練の病理医にしたら全然違って見えるのかもしれません。

また、「これはぺんぎんでこれはとんかつって何?」と見分けが付かないこともかなりあります。

熟練のすみっコぐらし医にしたら全然違って見えるのかもしれません。

当部の谷野先生が共著した論文がInternational Journal of Molecular Science (IF= 4.9) にアクセプトされました。

既に過去の記事でも何度も用いてきましたが、「IF」とはImpact Factorの略で、ざっくりと説明するとその雑誌の信頼度を表しており、値が高いほど有名で信頼の厚い、読者数も多い雑誌ということになります。

IFが高い雑誌に自分の論文が載ること自体が誉高いことなのです。

昔、私の、当部ではない職場の先輩医師が、IFの高い雑誌に自分の論文が掲載されて、とっても、ほっくほくして喜んでいたのを覚えています。

その先生のそんな、ほっくほくした顔を見たことがなかったので、とってもインパクトがありました。

その論文自体には、私はあまりインパクトを感じませんでした。

当部の谷野先生、上小倉先生が当院の2025年度第2回MDDで症例の病理側のプレゼンターを務めました。

MDDとはMulti-Disciplinary Discussionの略で、呼吸器専門医、放射線科医、病理医の3者で合議をする、「日本呼吸器学会 びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン」で推奨されている診断法で、当院では定期的に開催されています。

3症例を検討し経気管支鏡下クライオ生検検体について、谷野先生と上小倉先生が解説しました。

今回取り上げられた中に、原因となり得る要素があり過ぎて、どれが間質性肺炎の原因なのか判断が難しい症例がありました。

実は意外なものが原因で、広い意味での間質性肺炎になることがあり、臨床の先生の入念な問診が診断の鍵となります。

例えば観葉植物のひまわりに生えたカビや糸杉の花粉、カラスのいる麦畑の干し草、寝室の羽毛布団、夜のカフェテラスの空調設備など様々です。

間質性肺炎が酷くなると、星月夜の晩に咳が出てきて、ゴッホゴッホと止まらなくなるのです。

本日から1か月間、6年生の強瀬君が病理診断科でアドバンス実習を行います。

最終的にそこに所属しなくても、興味のある科を事前に色々と見て回るのは、とても良いことだと私は思います。

色々な分野の立場を経験することは、他者を理解する力に繋がります。

その分野だけを追求し続け、深く深く掘り進むほど、視界が暗くなり、周りは見えなくなってくるものです。

井戸の中のトノサマガエルより、大海を泳ぐ雑魚の方が、空の青さと広さを知っている分、生命に深みを感じます。

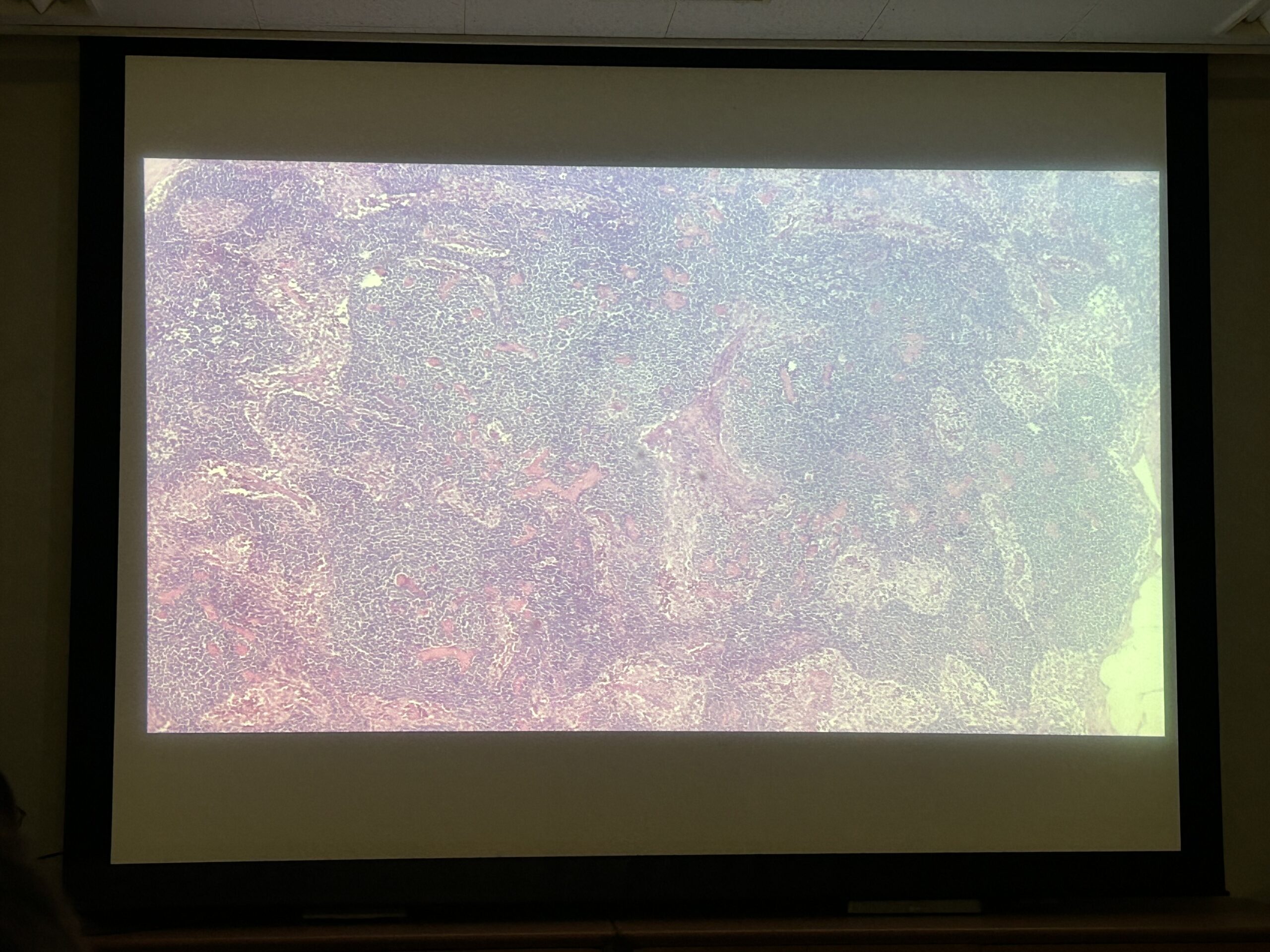

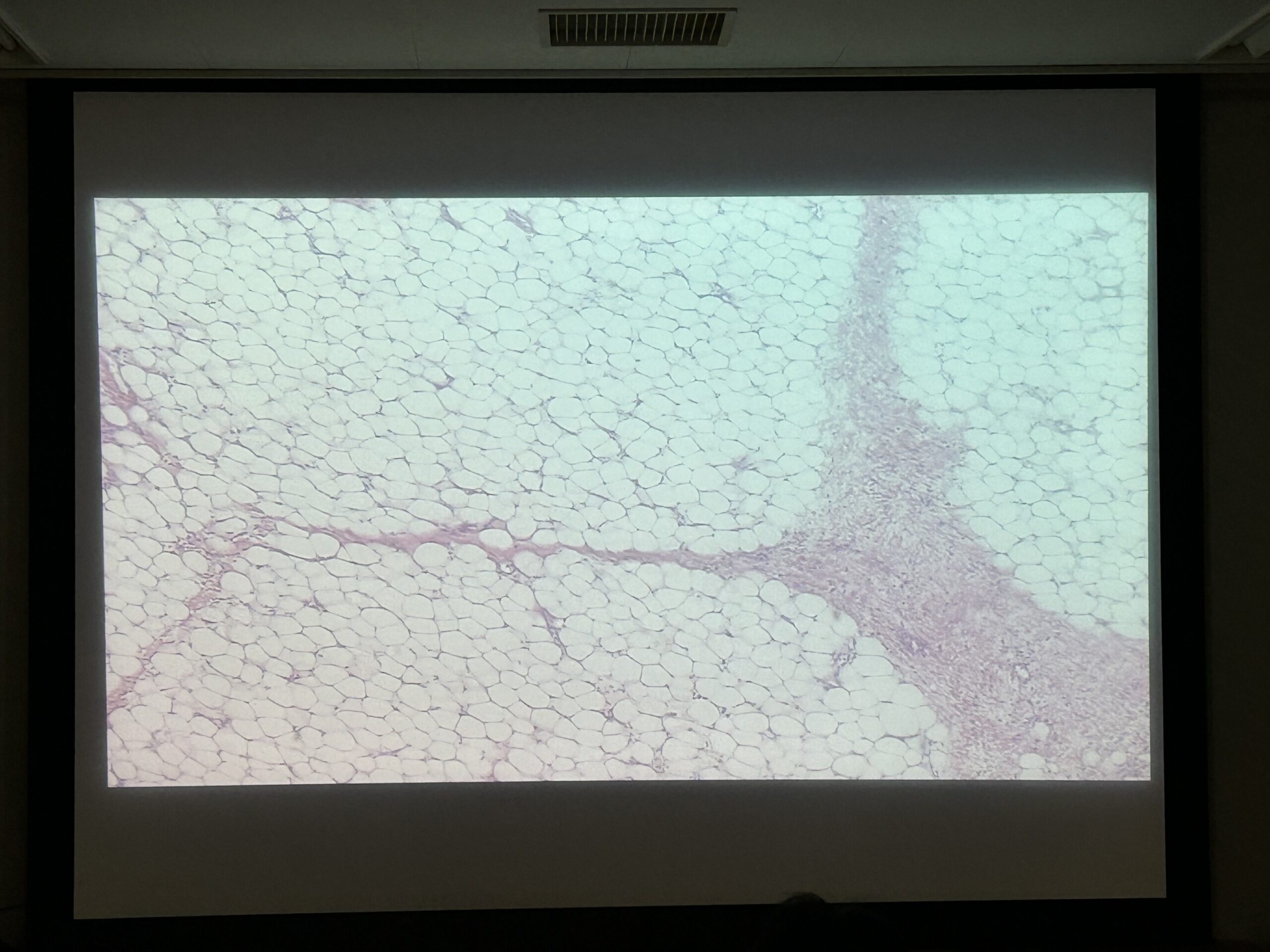

なかなか病理に自主的に実習や研修に来てくれる方は少ないですが、ヘマトキシリン染色の青さと類上皮細胞の細胞質の広さを知るのも、とても良いことだと私は思います。

令和7年度 第2回従来型CPCが当院で開催され、当部の坂田先生が症例発表をしました。

CPCとは、亡くなった患者さんの死因を明らかにするために臨床医と病理医がそれぞれの観点から考察を行い、議論するカンファレンスのことです。

この度は臨床の先生と病理医を中心に開催される従来型CPCでした。

今回取り上げられた症例は、非常に難解で珍しい疾患の患者さんだったのですが、当部が診断に行き着いたことに対し、臨床の先生からも感嘆のお声を頂けました。

私は、海外留学などをして研鑽を積んできたことを誇る医師に対して、すごいなぁ、とぼんやりと思っていますが、日本で毎日一緒にお仕事をしている当部の病理医の先生方も、すごいなぁ、とはっきりと思っています。

本州や四国、九州、沖縄にお住まいで、もし病理に興味がある方がいらっしゃいましたら、当部で勉強してみるのも宜しいかもしれません。

津軽海峡を越えるので、ある意味海外留学です。

ISO移行審査を受審しました。

ISO移行審査とはざっくりと言うと、その施設が高い品質を保てているか実際に担当の方がいらっしゃってじっくり見て回る審査のことです。

病理では不適合の指摘はなく終えることができました。

技師さんたち一人ひとりの素晴らしい力量とチームワークのおかげです。

向上心を持ちながら、一人、上を向いて歩くのは、涙もこぼれないし良いことだと思います。

ですが時には目線を下げて前を向くことで、同じ立場の仲間の頑張りに気付くことができ、そのありがたみもとりこぼさないでいられます。

これからも当部は、医師、技師、スタッフ一丸となって、継続的に努力をして、患者様に安心安全な医療を提供しましょう。

第67回呼吸器病理研究会 (東京) にて、当部の谷野先生が症例提示を行いました。

午前中に検鏡、午後から8症例の画像、病理検討会が行われ、肺移植の肺、pulmonary alveolar proteinosis、rheumatoid noduleなど、複数例をまとめて見ることができました。

年に何回も開催される訳ではないのに今回で67回目となった伝統ある病理の学会です。

肺が膨らむように、これからも呼吸器病理の世界が大きく広がっていき、末長く、そして息長く続いていく未来を想像するだけで、感動のあまり、ため息がでます。

当部の谷野先生、湯澤先生が共著した論文の「A Case of Successful Treatment of Aplastic Anemia Induced by Immune Checkpoint Inhibitors for Lung Cancer」がInternal Medicine (IF= 1.1) にアクセプトされました。

肺癌の治療薬によって副作用的に引き起こされた貧血の治療に成功した症例に関する論文です。

このような、治療の成功例に関する論文は、同じ境遇の患者さんを診ている多くの医師に読まれ、医学界全体にとって、とっても貴重な財産となるのです。

今まで幾度もご紹介してきましたが、当部の医師の名は数々の論文に共著者として掲載されております。

病理学は治療の効果や病気の経過を視覚的に評価できる分野であるため、論文を書くにあたって必要不可欠な存在だったりします。

なので、病理医というのは、医学界全体にとって、とっても貴重な財産なのかもしれません。

病理医のなり手が少ないことが嘆かれておりますが、これを読んで下さっているあなたが病理に興味を持って当部の門を叩いてくれたら、医学界全体にとって、病理医界にとって、

そして当部にとっても、とっても貴重な財産となるのです。