剖検担当部署の一覧カレンダーを更新致しました。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

剖検担当部署の一覧カレンダーを更新致しました。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

当院キャンサーボードにて、当部の林先生が症例提示を行いました。

キャンサーボードとは、旭川医科大学病院での悪性腫瘍:がんの症例に対して、各科の医師が集まって意見を出し合う大型カンファレンスのことで、当院では定期的に開催されております。

林先生は、お腹の中の色々な臓器と臓器の間の隙間にできた悪性腫瘍の症例の診断・解説をしました。

このように複数の臓器の摘出の可能性がある場合は、それぞれの専門の科との合同手術を想定し、主治医を務める科の先生は、各科の手術の予定や手術後の入院病棟まで予め考えておかなければなりません。

手術自体以外にも、病理医である我々が知らない、色々と気を揉まねばならないことがたくさんある臨床の先生方は本当に大変だと思います。

立場が違えば違う事情が見えてくるので、自分の見解だけの思い込みで物事を判断しないように、と私はなるべく心がけています。

手術もできないのに悪口、軽口、陰口、告げ口、無駄口、大口ばかりの、口ばっかりで手がおろそかな病理医にはなりたくないものです。

秋山技師長が第11回 ベストサポーター賞を受賞しました。

秋山さんは、技師長という立場で、当部だけでなく、たくさんの当院スタッフをベストにサポートしてくれたことで、この度、受賞に至りました。

秋山技師長、おめでとうございます。

何か偉業を成し遂げた人の陰には、得てしてその人を献身的に支えてあげた存在があります。

我々病理部スタッフはいつもBESTを尽くしていますが、秋山技師長のベストなサポートが+1されることで世界で1番の病理施設になれる、つまりBE:1STなのです。

夢中で書いた空論に思えるかもしれませんが、これが当部のMasterplanです。

※掲載画像は一部修正しています。

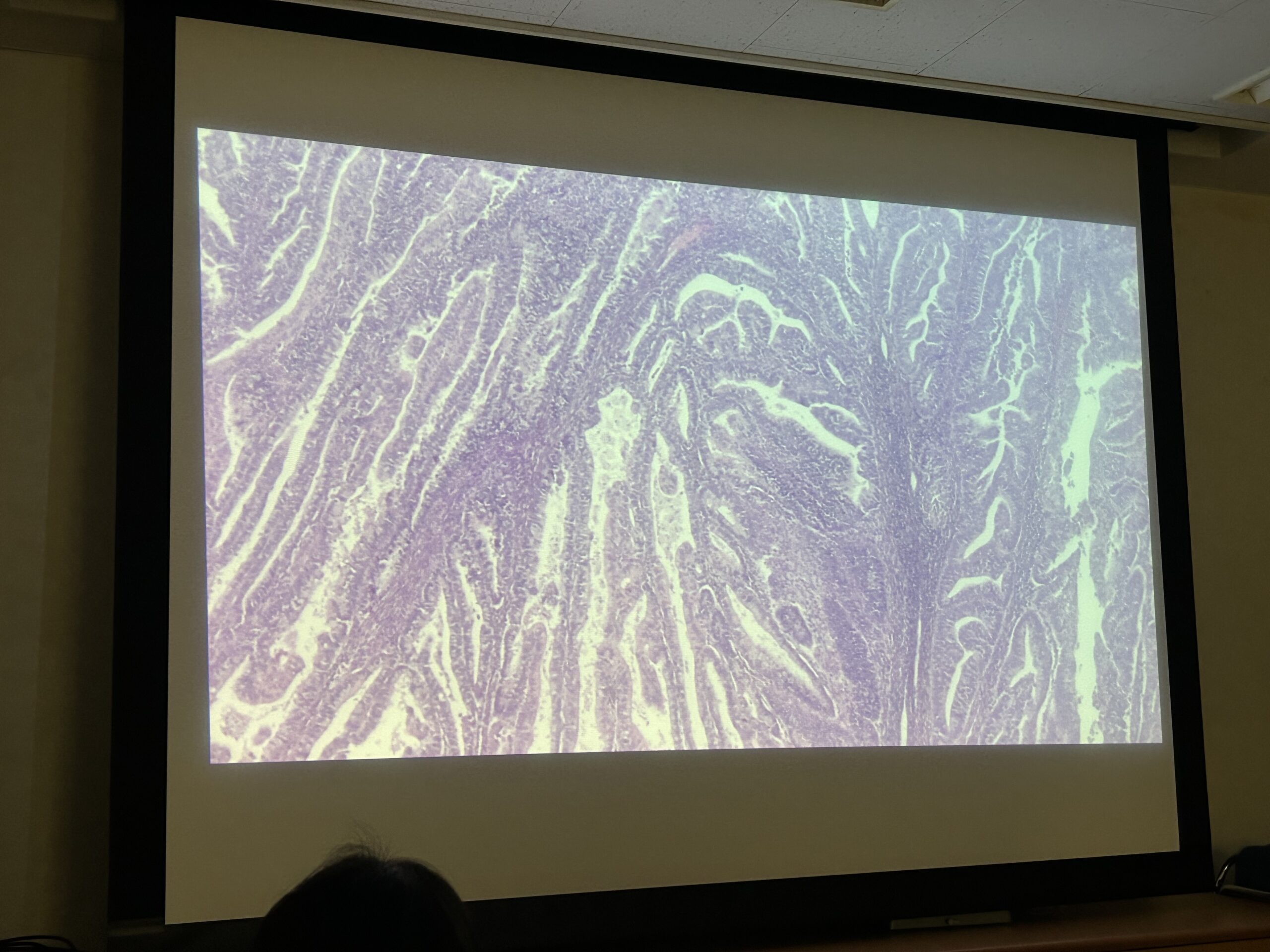

谷野先生、上小倉先生が当院の2025年度第3回MDDで症例の病理側のプレゼンターを務めました。

MDDとはMulti-Disciplinary Discussionの略で、呼吸器専門医、放射線科医、病理医の3者で合議をする、「日本呼吸器学会 びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン」で推奨されている診断法で、当院では定期的に開催されています。

今年は当院に間質性肺炎専門外来が新設されたので、今後、更にこのMDDを始めとした間質性肺炎治療の取り組みに気合いが入っていくことと思います。

医学生の頃の私は「間質性肺炎は肺が硬くなる病気」と安易に覚えていましたが、一口に間質性肺炎と言っても様々な種類があり、実に奥が深い病気であることを病理のお仕事を始めてから初めて知り、医学生時代に学んだことは、まだまだ医学の表面の部分に過ぎなかったのだと改めて思いました。

たまに、自分が興味を持った領域を、表面だけでなく更に深く深く掘っていき、現段階の一番深いところまで到達してしまうほどの熱意の持ち主がいます。

そういう人は更に更に深くまで掘り進められる海外などのスケールの大きな所に身を移し、自分が納得いくまで掘り進めていき、遂にはノーベル賞などの偉大な功績を残すまでになるのです。

私には最深部まで行き着いていると胸を張れるものは何一つありませんが、病理医としては、深部断端陰性で縁起が良いとは思います。

市原先生が東京で開催された消化管エコー研究会2025で講演『虫垂と炎症 ~common/rare~』を発表しました。

エコー検査と病理の結び付きにピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、市原先生は臨床所見と病理所見の相関性を可視化・言語化し、臨床医や患者さんが明瞭に御納得いただけるような病理診断を心掛けていらっしゃるので、こういった臨床向けの学会でも積極的にプレゼンテーションをされています。

病理の知識だけでなく、臨床検査の分野まで通じていらっしゃるなんて本当に凄いと思います。

初期研修医の時、1週間でお腹のエコー検査をマスターできると謳われた研修で、一番最初に「患者さんのお腹に当てるプローブと呼ばれる部分は、めっちゃ高いので絶対に落として壊さないように」と言われたせいで、プローブはめっちゃ高いことで頭がいっぱいになり、エコー検査を身に付けるよりもめっちゃ高いプローブを壊さないように気を付けることに全集中して、めっちゃ高いプローブとの1週間が過ぎ、プローブはめっちゃ高いことしか覚えてこなかった私なんかと比べものにならない凄さです。

私も医療従事者として、意識と技術とポテンシャルと志は、プローブくらいめっちゃ高くありたいものです。

第69回旭川医科大学病院病理部・病理診断科セミナーをハイブリッド開催しました。

市原先生が講演『画像・病理対比の可能性と展望』を行い、順天堂大学大学院医学研究科生化学・生体システム医科学 洲﨑悦生先生から特別講演『3次元病理学/Voxel Pathologyの開発と臨床実装に向けて』を給わりました。

お二方とも未来の病理診断に向けた先進的な試みを詳細に御教授くださり、「組織の透明化」という信じられないような未来的技術も実現しているという事実に、会場は驚きに包まれておりました。

一般的に持たれている従来の病理のイメージを覆すセンセーショナルな講演内容に、会場参加者は30名、Webは67名ということで概ね100名が参加し、大成功でした。

私は古い人間なので、3次元病理の黎明という目の前の新しい流れに対する感動を描写できるほどの、エモくてバえるナウい語彙力を持ち合わせていなくて悔しく思います。

3次元病理のあけぼの、やうやうひろくなりゆく望みが、少しわかりていとをかしです。

※掲載画像は一部編集を施しております。

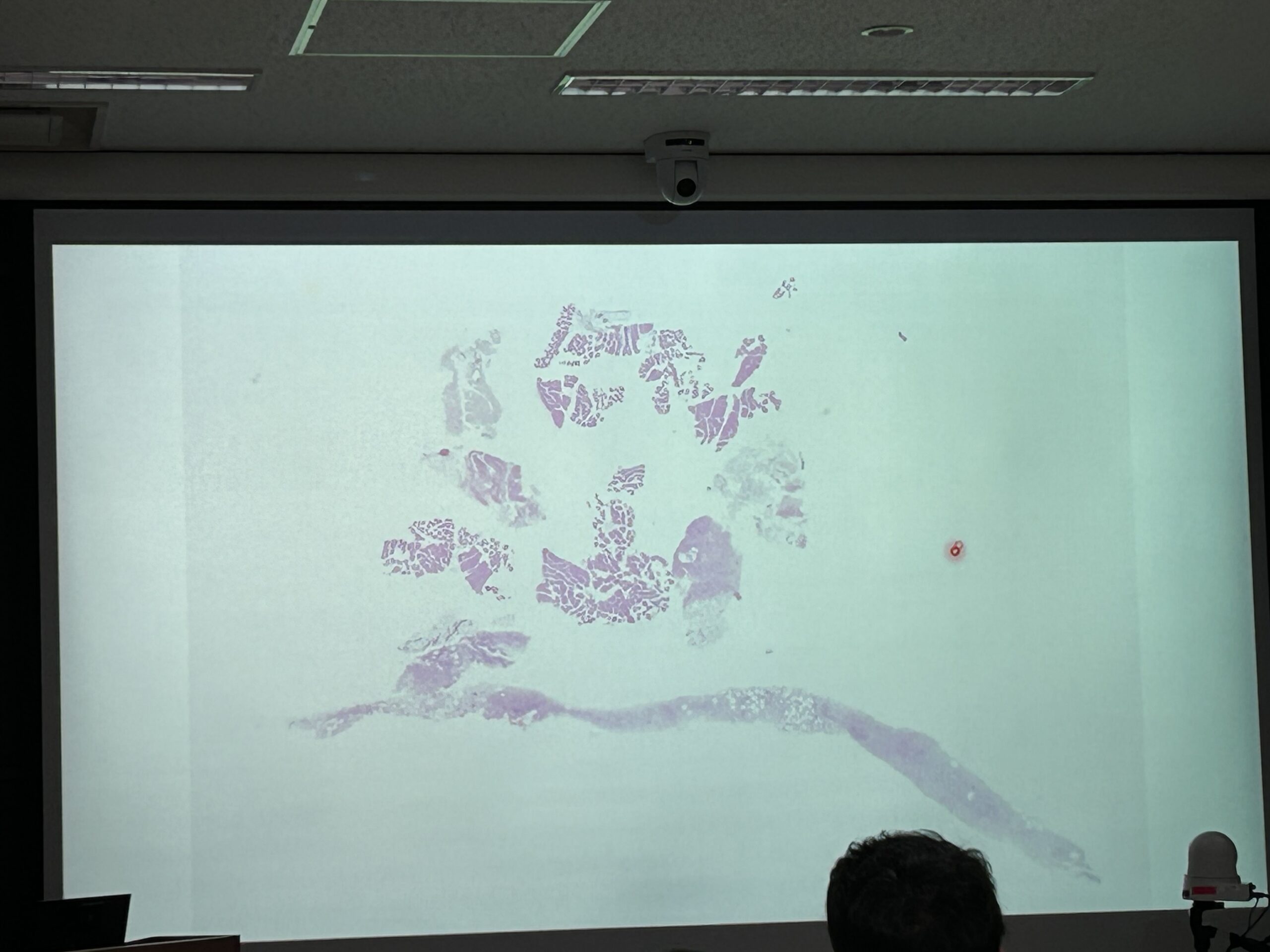

当院婦人科との合同カンファレンスにて、湯沢先生、青木先生、上小倉先生が症例提示を行いました。

今回取り上げられた症例の中に、改めて婦人科腫瘍は難しいと思わされた症例がありました。

というのも、婦人科、つまり子宮や卵巣の腫瘍は、「良性」、「悪性」の他に、その中間の「境界悪性」という概念があるからです。

良性とも言い切れないけど、完全に悪性とも言い切れない腫瘍を境界悪性というのですが、患者さんはもちろん、臨床医の先生もそのどっちつかずな概念に悩まされているということがわかりました。

我々が腫瘍を診断しても、その後に患者さんの経過を診ていくのは臨床の先生なので、はっきりしてほしい気持ちはとってもよく分かります。

それこそ今注目のAI技術や3次元病理で、臓器の隅々まで診て悪性の特徴が見つからなかったから良性と言い切れる日が近い将来やって来るのかもしれません。

人間、特に日本人は得てして考えがブレやすく結論を先延ばしにしがちな生き物ですので、AIのように冷静かつスマートに判断できる存在の方が、病理診断に向いているのか、そうでないのか、今すぐには結論を出せない私はちゃんと人間だと思います。

ちゃんと人間なので、AIに負けてると言われたら、大変遺憾に思います。

「第50回北海道脳腫瘍病理検討会」にて、坂田先生が症例提示を行いました。

「北海道脳腫瘍病理検討会」とは、北海道内の病院で診療された脳腫瘍の症例について、臨床医と病理医がそれぞれの観点から発表をするオンラインでの検討会です。

このような他施設とのカンファレンスは若手の先生がプレゼンテーションの経験を積む絶好の機会なので、坂田先生のような専攻医が発表を担当することはあるあるです。

そしてWebミーティングのソフトが上手く扱えず、発表が始まるまでにちょっとゴタゴタするのもあるあるです。

パワーポイントの画面共有に失敗して、発表最中に「スライドが進んでいません」とコメントされて焦っちゃうのもあるあるです。

更に発表後に寄せられた質問にちゃんと答えられず、上級医が横から助け舟を出すのもあるあるです。

その拙い一部始終をベテランの先生方が微笑ましく見守るのもあるあるです。

あるあるだけど内々にしか伝わらないお話でした。

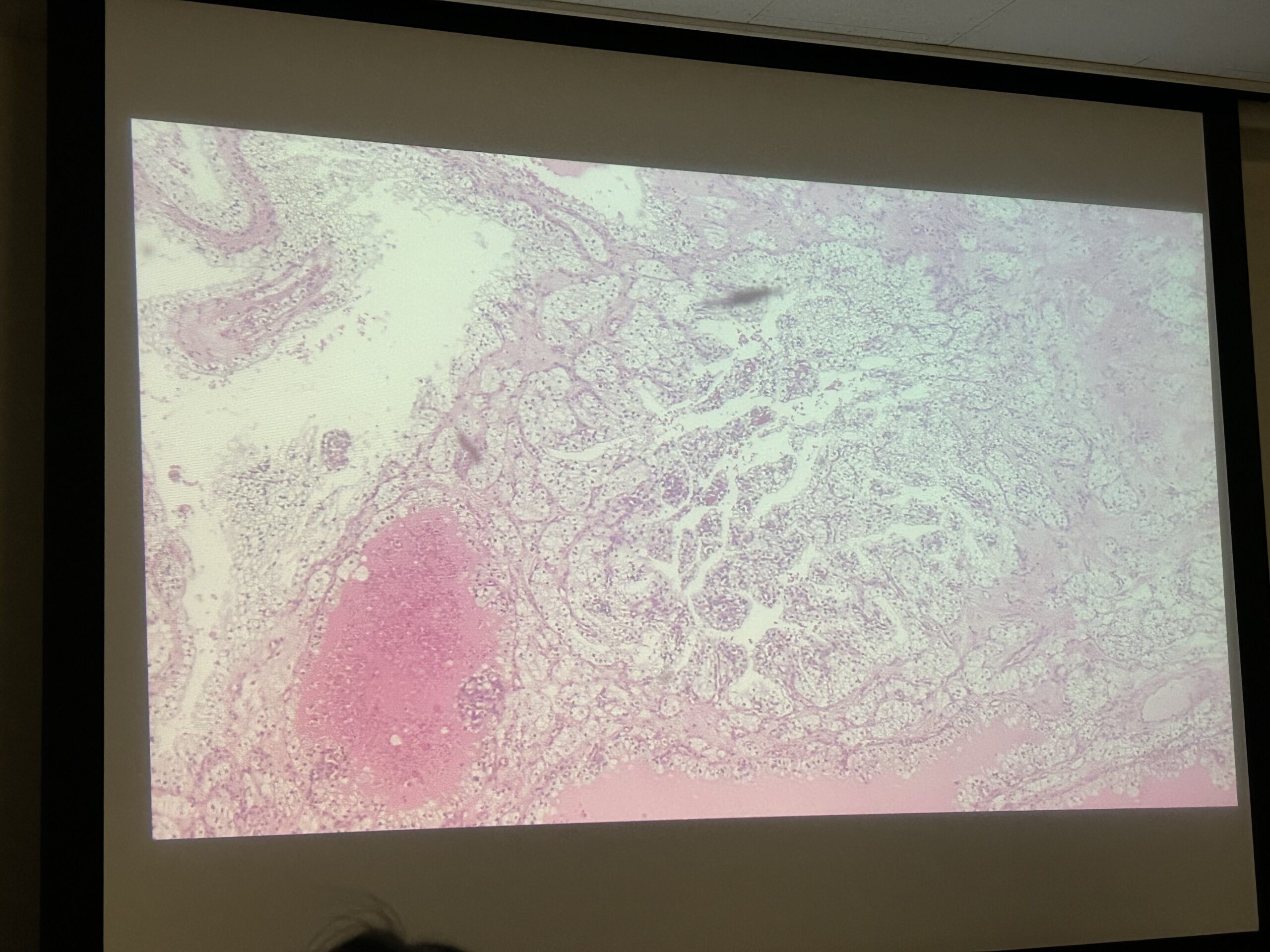

当院泌尿器科との合同カンファレンスにて、谷野先生、上小倉先生、林先生が症例提示を行いました。

今回取り上げられた症例の中に、淡明細胞型腎細胞癌がありました。

淡明、つまり淡く透明のように見える細胞の癌で、腎細胞癌で最も多いタイプなのですが、若干長く周りくどいネーミングで、英語にするとCCRCC (※1) と略されます。

CCRCCと言われても、見慣れないと何のことかよく分からなくなりますが、実は他にも淡明細胞乳頭状腎細胞癌という別の種類の癌もあり、そちらは英語でCCPRCC (※2) と略すので、非常に紛らわしいのです。

忠実に腫瘍の特徴を表している名前を、長いからと略してしまうと伝わり辛くなるジレンマを感じる一例です。

今尚、新たな発見が絶えない医学の世界ですが、今後は概念のカテゴライズも単純明快化できるようになれば、混沌の中に朝日が差し込み、21世紀で最も革命的でCCCEKG (※3) です。

※1. Clear Cell Renal Cell Carcinoma

※2. Clear Cell Papillary Renal Cell Carcinoma

※3. 超超超 いい 感 じ

第68回旭川医科大学病院 病理部・病理診断科セミナーにて、Memorial Sloan Kettering Cancer Centerにおいて病理デジタルイメージング部長を務めるの八木由香子先生が、「New Challenges and New Futurein Digital and Computational Pathology」というタイトルで講演してくださりました。

先生が直接開発に携わっているデジタル病理画像を利用した診断支援技術や、マイクロCTを利用してバーチャルに病理標本画像を3次元構築する技術、ナノレベルの解析などについても御紹介いただきました。

プライベートでの北海道旅行でしたが、帰り道に当院にお立ち寄りいただき世界最先端の技術を御教授くださりました。

病理医、検査技師のほか、当院脳神経外科の木下教授、消化器外科の庄中講師なども現地御参加くださり、またウェブ参加者も多く皆熱心に拝聴、御質問されていました。

八木先生ありがとうございました!

少し前まではSF映画などのフィクションの中だけだと思っていた未来的な技術が次々と実現している現状に、とてもとても速い時代の流れを感じ、その最中にいる私自身もフィクションの存在でないかとすら思えます。

まだまだ未知と遭遇できる、このA.I.技術をマトリックスとした2025年未来の旅や、超速的な技術発展の競い合いであるジェットコースター・ウォーズ、etc. に、私もついていってゴー・トゥー・ザ・フューチャーできないと、猿の惑星にエイリアンとして取り残され、「君の名は?」と聞かれてしまうかもしれませんね。