【2025年11月19日更新】

当院における病理標本のSOP (標準作業手順書) の改訂に伴い、未染標本作製依頼書の新しい様式を当ホームページ上にアップロード致しました。

御依頼の際は、本日よりこちらを御利用いただきたく存じます。

下記当ホームページ内URLのリンク先のページからダウンロードをお願い致します。

【2025年11月19日更新】

当院における病理標本のSOP (標準作業手順書) の改訂に伴い、未染標本作製依頼書の新しい様式を当ホームページ上にアップロード致しました。

御依頼の際は、本日よりこちらを御利用いただきたく存じます。

下記当ホームページ内URLのリンク先のページからダウンロードをお願い致します。

2024年12月28日より、当院の剖検の体制が変わります。

主な変更点は、

・【剖検依頼受付時間】

・【執刀時間】

・【依頼方法】

です。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

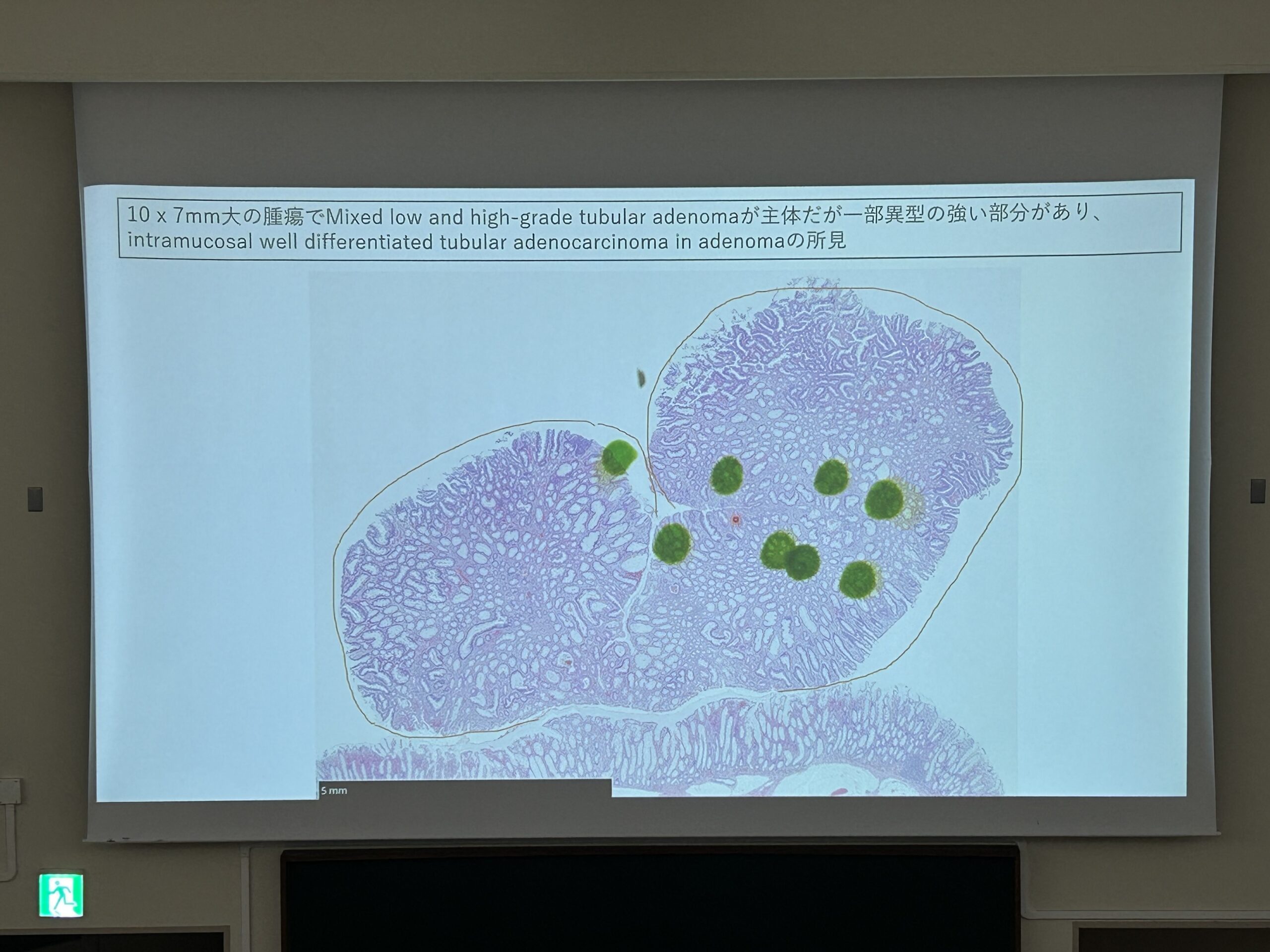

当院消化器病理カンファレンスにて、当部の谷野先生、林先生が症例提示を行いました。

消化器内科、消化器外科、病理診断科の3科合同で過去の症例について議論する場です。

今回取り上げられた症例の中に、癌の発生場所が「ファーター乳頭」という十二指腸の一部分であるのかどうかが議論になった症例がありました。

ファーター乳頭とは、ドイツの解剖学者であるアブラハム・ファーター先生が発見した、十二指腸という臓器にある「乳頭状」の部分、俗に言う「ちくび」のように小さく盛り上がった部分を指します。

日本の医学界においては、この「乳頭」と言う言葉がしばしば使われます。

前述したように、何かを軸にして小さく盛り上がってる形状のことを「乳頭状」と和訳してしまったばかりに、乳房じゃない臓器においても「乳頭」と言う言葉が飛び交うようになってしまったのです。

我々医師は感覚がもう麻痺しているので、「ファーター乳頭」と口にしてもなんとも思わないのですが、偉大な先生のお名前とちくびを一緒に並べるのは、一般の方々にとってはかなりシュールな言語感覚であることは常々忘れないようにしたいと思います。

当科が大腸癌研究会 (https://www.jsccr.jp/) の施設会員として登録していただくことになりました。

先日 (2026年1月22日・23日) の学術集会にて登録申請を行いました。

この学会は、医療系学会では珍しく、「個人会員」ではなく「施設会員」としての登録を求められます。

旭川医科大学はすでに消化器科と外科が「施設会員」として登録済みでした (https://www.jsccr.jp/about_jsccr/participation_facilities.html#hokkaido)。

今後、病理診断科が会員となることで、北海道では唯一、「内科・外科・病理がすべて会員である」施設となります。

本学が、大腸癌の診療・研究においてこれまで以上に地域を牽引する役目を果たしていくうえで、当科もその手助けができればと考えております。

大腸癌は日本で診断された癌の中で最も高い割合を占めており、今後も患者さんの数は増え続けると言われております。

なので、大腸癌について研究することは、安直かもしれませんが、たくさんの日本の患者さんを救うことになります。

今まで当院では、大腸やその中の大部分を占める「結腸」、英語にすると「Colon」の研究を、内科と外科の2点で行っており、記号にすると「:」でした。

この度そこに、病理が加わることで3点になり、旭川医科大学はこれからどんどん大腸癌診療に強くなっていき、驚きのあまりみんな言葉も出なくなることと思います。

記号にすると「…」です。

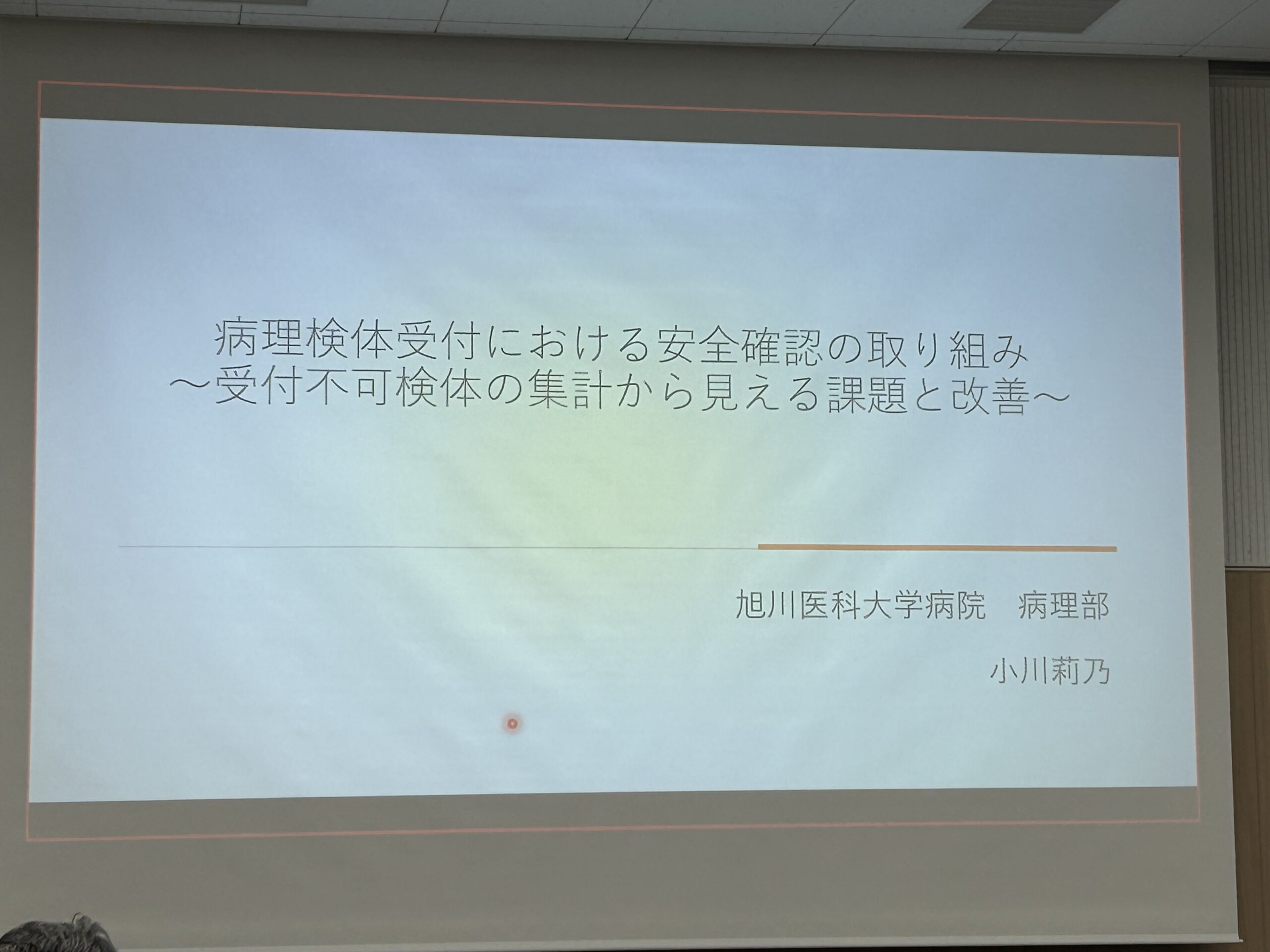

小川臨床検査技師が、当院で開催された第24回 各部門における安全への取り組み報告会にて「病理検体受付における安全確認の取り組み〜受付不可検体の集計から見える課題と改善〜」というタイトルで演題発表をしました。

我々のお仕事は小さな間違いが大きな事故に繋がることもあるので、過去のミスがどうして起こったのかを分析し、二度と起こらないように努めるのはとっっっても大切なことで、小川さんは普段のお仕事でお忙しい中、過去のデータを集計して発表資料を準備し、病理部代表として当部の安全への取り組みについてを伝えてくださりました。

会場のリアクションも良好で、素晴らしいプレゼンテーションとなりました。

小川さん、我々医療従事者のため、そして患者さんのためにがんばってくださり、本当にありがとうございました。

小川さんがデータを振り分けてまとめた発表に誰もが振り向いて、過去を振り返って我が振り直すのにとても良い機会となりました、

偉い人の振りをして上から目線を振りかざしはしませんが、私も感服して白旗を振りました。

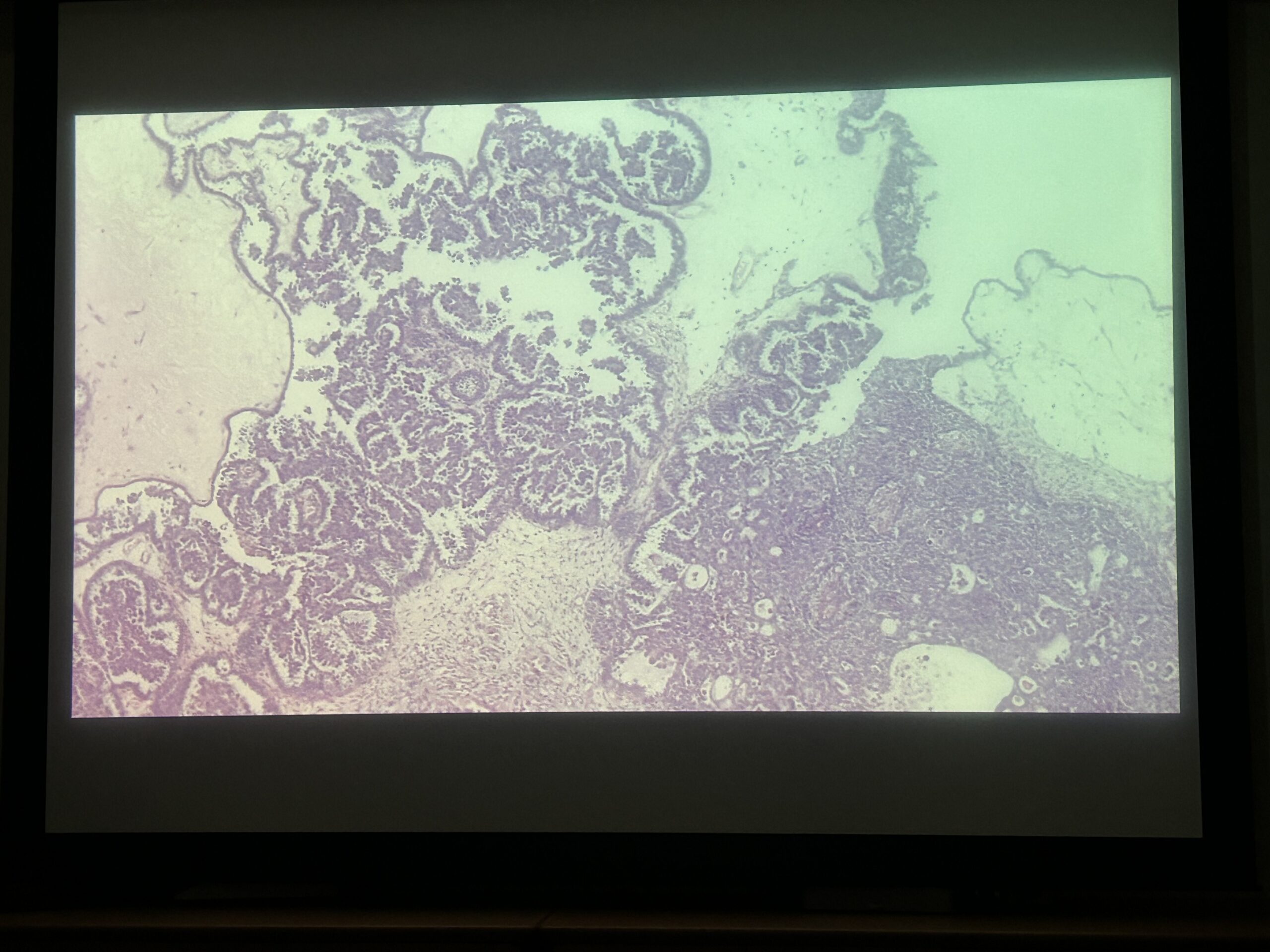

市原先生が福岡市で開催された「早期胃癌研究会 2026年1月例会」にて、症例解説を2例担当しました。

1) 仙台厚生病院消化器内科 胃症例

2) 札幌医科大学消化器内科学 大腸症例

「貴重な機会を頂きました。いずれの症例においても、ご施設の担当病理医の先生方や臨床検査技師の方々には、プレパラートの送付や未染のご提供などでご高配をいただき、心より感謝申し上げる次第です。

ほんとうに、私に病理解説をまかせてくださる方々に足を向けて寝られません」と市原先生は仰っておりました。

胃癌の診断で難しいポイントとして、「炎症によって変化した癌ではない胃の粘膜」と「胃癌」の病理的な見た目が似ていることがあります。

ドツボにハマると、どこが癌でどこが癌じゃないのか、見れば見るほど分からなくなっていきます。

癌を見落とすことも御法度ですが、癌でないものを癌と見なすのもまた御法度なので、そうならないように病理医はさくせんを立てます。

なんでもかんでも「癌、癌だ」とガンガンいこうぜの姿勢ではなく、

時には免疫染色という特殊な検査をいろいろやろうぜ、

なんなら他の病理医に相談して、おれにまかせろと一人で抱え込まない。

モンスター級の難解な症例と日々戦い、経験値を獲得してレベルアップし、診断を全てクリアすることを目指す我々病理医ですが、常に大事に心掛けているさくせんは、患者さんのいのちをだいじにすることです。

市原先生が滋賀県大津市で開催された第27回滋賀県放射線科医会にて講演「肝臓腫瘤性病変の造影超音波所見と組織病理像」を行いました。

対象の多くは放射線科の先生でしたが、御当地の消化器内科の先生の他に、病理医や臨床検査技師の方々などもかけつけて下さり、同一日程で他の放射線科のイベントがあったにも関わらず熱気高い会場でしゃべることができ、大変ありがたいことだったと市原先生は仰っておりました。

また、近年の放射線科医は本当はそんなに超音波には興味をもっていないのですが、ニッチな領域に興味をもっていただきうれしゅうございました、とも仰っておりました。

超音波検査は患者さんへの負担や副作用もかなり少ない有用な検査であり、身体の浅いところにある臓器の甲状腺、顎下腺、耳下腺、涙腺などには特に効果を発揮する検査です。

腺臓器の超音波検査を専門とした追求が放射線科医としていい線いけば、他と一線を画す技術で他の路線の医師達の琴線に触れ、羨望の視線を浴びながら医療の最前線を先導し、戦線の第一線で活躍する、センセーショナルな先生となること間違いありません。

一応予防線を張っておきますが、甲状腺の「腺」と放射線の「線」はそれぞれ違う漢字で、ちゃんと線引きされてる感じです。

剖検担当部署の一覧カレンダーを更新致しました。

剖検を希望される先生は、必ず以下のリンク先のページをお読みになってから、御案内に沿ってお申し込み下さい。

御協力を宜しくお願い致します。

当院婦人科との合同カンファレンスにて、林先生、青木先生、市原先生が症例提示を行いました。

今回は、開催直前に緊急の案件が入られたそうで、参加される臨床の先生はいつもより少なめでした。

医師はイレギュラーが起こり易く予定が立て辛い職業であり、他の科も絡む行事となると尚、実現が難しくなります。

ですが、参加できる人数が当日になって少ないと分かっても、我々も開催日に合わせて準備をしてきているので、そう簡単に後日への延期もできません。

それぞれにそれぞれの事情が多くあり、事情と事情が掛け合わせられると4乗になるように更に煩雑になるという、症例内容以外でも色々考えさせられる本年最後の合同カンファレンスでした。

当院キャンサーボードにて、谷野先生が症例提示を行いました。

キャンサーボードとは、旭川医科大学病院での悪性腫瘍:がんの症例に対して、各科の医師が集まって意見を出し合う大型カンファレンスのことで、当院では定期的に開催されております。

今回取り上げられた症例は、複数の臓器に癌が転移しており、どの臓器から治療するかも問題となりました。

癌の転移は英語で「Metastasis」と言い、日本ではよく【メタ】と略されます。

また、「白血球」はドイツ語で「Weissen Blutkörperchen」と言うので【ワイセ】と略されたり、「肝臓切除術」は単純に【カンセツ】と略されることがあります。

「肝臓転移」は「肝臓のMetastasis」なので、日本語と英訳が混ざった【カンメタ】とも略されます。

日本人は独特の言語センスがあり、医学用語の略し方も独特なのです。

長いタイトルのライトノベル作品が成立しているのも、もしかしたら略称ありきである日本人ならではの言語感覚が、独自に進化させた文化だからなのかもしれません。

推察しがいのある様子の仮説で、私なら【推しの子】と略します。

松田臨床検査技師、小川臨床検査技師、中振臨床検査技師が2025年度 細胞検査士資格認定試験に合格しました。

お三方とも、通常の業務に加えての試験勉強で、とても大変な思いをされていましたが、そのがんばりが見事に実を結びました。

これで当部の細胞検査士はなんと全6名となりました。

一人の人間を構成する細胞は約60兆個と言われていますので、一人10兆個ずつ診れば、あっと言う間に人間の全ての細胞を診断することができますね!

と、言いましたが、60兆は少し前の数字で、現在は約37兆個説が有力と言われています。

また、毎日たくさんの細胞診検体が提出される当部において、いくら小さな細胞でも一人で10兆個も見させるなんてブラック企業顔負けの所業です。

時代と共に考えは移り変わっていくもので、一人一人の負担を減らせるように、細胞検査士の皆さんの6名分のお知恵をはたらかせて、はたらく細胞を診るはたらく細胞検査士も、はたらき方改革を推し進めていってほしく思います。

松田さん、小川さん、中振さん、そして既に資格をお持ちの秋山技師長、山下さん、里村さん、改めて本当におめでとう御座います。

当院泌尿器科との合同カンファレンスにて、市原先生、坂田先生が症例提示を行いました。

今回、市原先生は当科にいらっしゃってから初めての合同カンファレンスでのプレゼンテーションとなりました。

なかなか解説が難しいような珍しい症例でしたが、流石のお手前で、我々も臨床の先生方も終始聞き入っていました。

日本一有名な病理医である市原先生のプレゼンテーションをこんなにも近くで聞くことができる当部は、物凄く恵まれた環境だと改めて思いました。

これから病理を学びたいという方はもちろん、既にキャリアを積まれながらも、市原先生と御一緒に働きたいという方もいらっしゃると思います。

当科に御興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽に足をお運びいただけたら嬉しいです。

日本一有名な病理医がいて日本一フランクなホームページ内容の当部を宜しくお願いします。