当院婦人科との合同カンファレンスにて、当部の谷野先生、上小倉先生が症例提示を行いました。

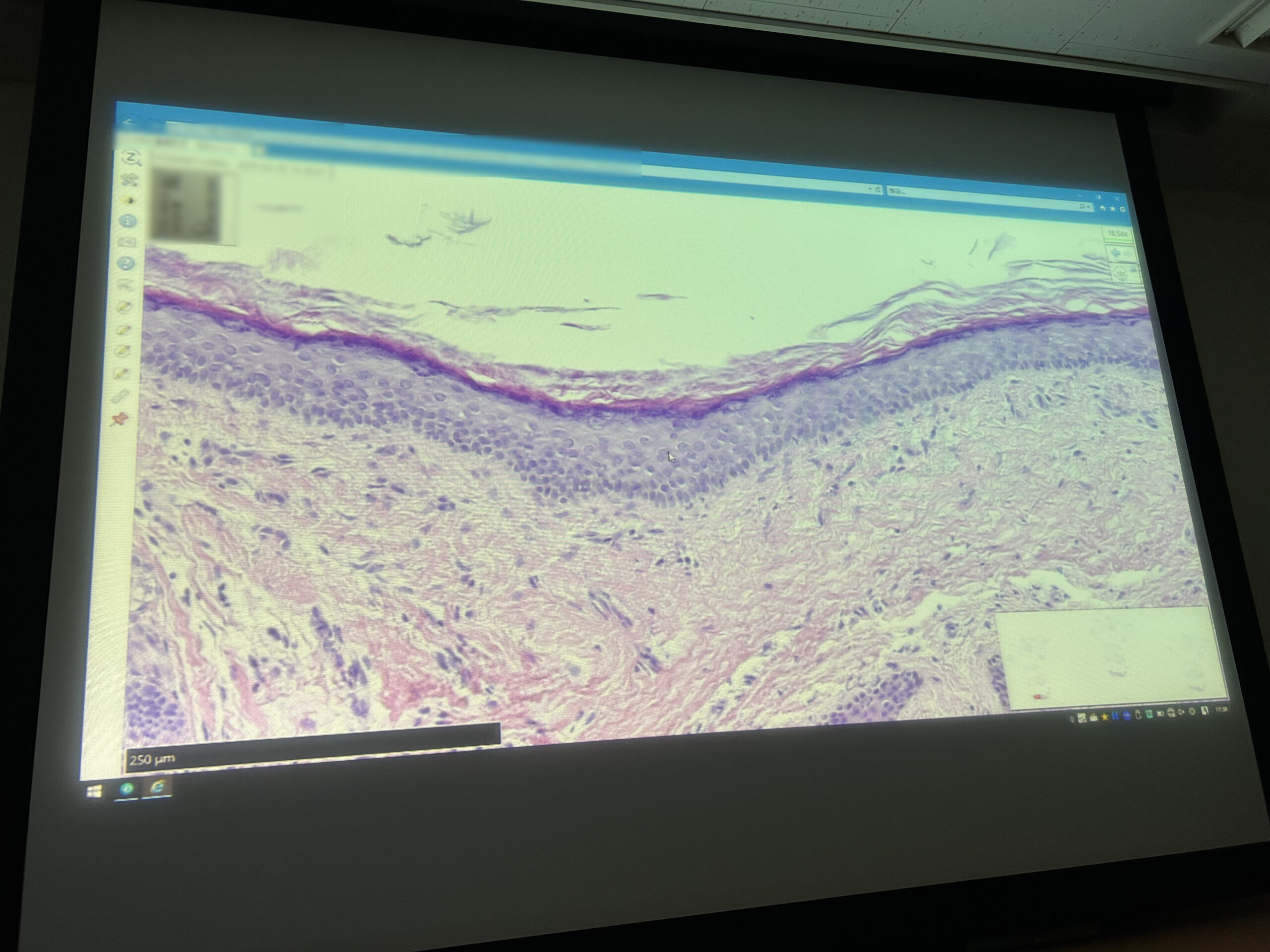

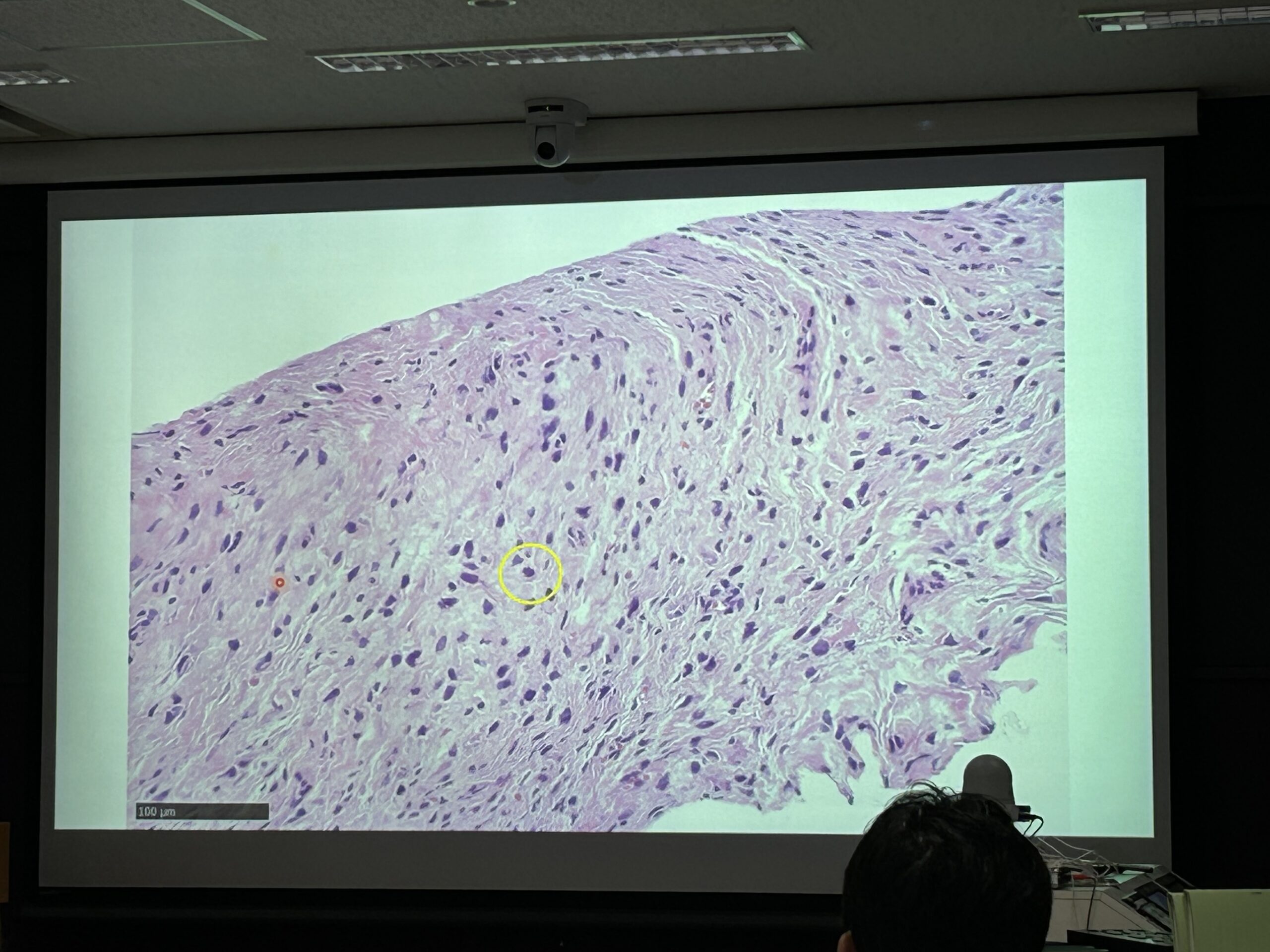

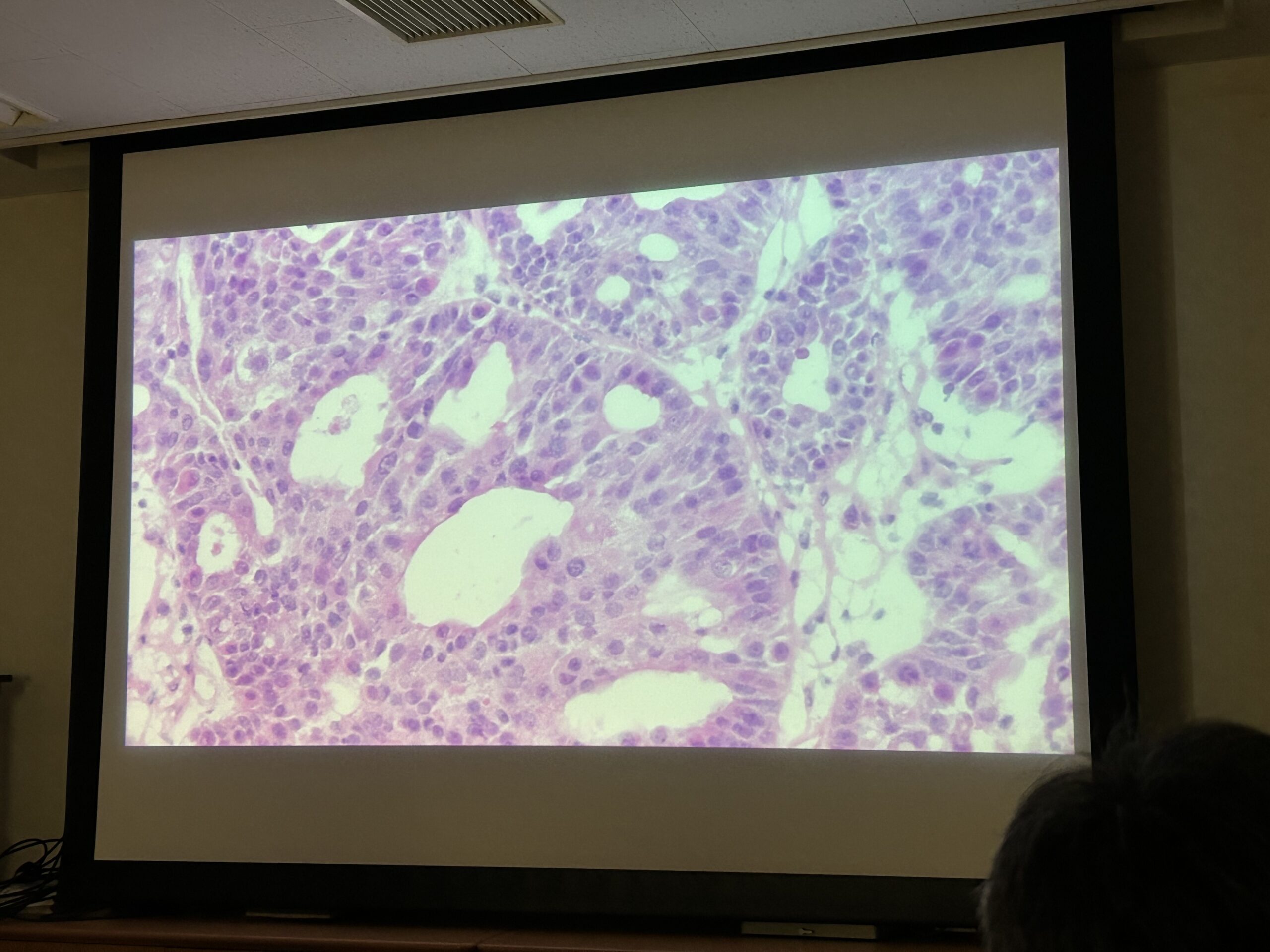

今回取り上げられた症例の中に、とてもややこしい卵巣癌がありました。

というのも、病理学的に卵巣癌の中の漿液性癌という見た目に近かったものの、免疫染色という特殊な方法で標本を作製すると、明細胞癌という別な種類の癌だと分かった症例だったからです。

卵巣癌は非常に診断が難しい癌の一つであります。

偉い病理の先生も仰っているのですが、「難しさ」を感じたら自分だけで抱え込み過ぎないことが病理医の資質として重要なのだそうです。

確かにお尻の軽い判断で軽くない失敗をする前に、身を軽くして気軽に話せる誰かに意見を求めるのは、手軽に自分の考えを共有できて肩も軽くなります。

ですが、患者さんの情報を必要以上に広めないように、口を軽くしてはいけません。

何でもかんでも軽い感じで他の先生に聞いてしまうのは気が引けてしまう私は、病理医としてまだまだ半人前の足軽です。